Más de 40 años al servicio de la salud mental

Más de 40 años al servicio de la salud mental

Lic. Erik Romero, psicoterapeuta psicoanalítico, graduado de la formación psicoanalítica Prom. XXVII

Desde el 2003, el 10 de setiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio, fecha alrededor de la cual solemos ver actividades destinadas a concientizar y sensibilizar acerca de esta problemática, así como a informar acerca de las alternativas de prevención y contención con las que se cuenta desde los servicios de salud públicos y privados. Sin embargo, según datos de la OMS (WHO, 2025), las cifras relacionadas al suicidio vienen en aumento (como ideación, intento o acto consumado), especialmente para el rango de edad comprendido entre 15 a 29 años.

La ideación suicida es uno de los fenómenos clínicos que más nos hace cuestionarnos acerca de nuestras capacidades y posibilidades para contener dicho riesgo y amenaza en el espacio terapéutico y, en simultáneo, mantener un enfoque analítico que nos permita trabajar con este tipo de material clínico y todo aquello que evoca en nosotros como terapeutas. Apelamos a supervisiones, lecturas e interconsultas de psiquiatría, pero la interrogante acerca de si nuestros esfuerzos serán suficientes puede mantenerse siempre presente. Si bien en todo proceso analítico hay componentes de incertidumbre e impredecibilidad, además de elementos de riesgo y peligrosidad que pueden situarse en el límite entre lo simbólico y lo concreto, cuando se presenta la ideación suicida en el consultorio nos confronta con los límites de la representatividad y los propios aspectos autoagresivos.

A través de múltiples estudios cuantitativos (Dultheil et al., 2019) publicados a partir de los años 60s, se puede apreciar que la prevalencia de ideación e intento suicida suele ser significativamente más alta en profesiones de la salud respecto a otras carreras, especialmente para ciertas especialidades, entre las que destacan aquellas relacionadas al cuidado directo (enfermería), al manejo de situaciones de riesgo (emergencistas, anestesiólogos), y a las de salud mental.

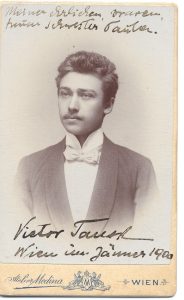

Si bien no contamos con publicaciones que detallen cuantitativamente la extensión y magnitud de este fenómeno en profesionales cuya practica sea específicamente de orientación psicoanalítica, podemos encontrar diversos casos a lo largo de la historia del psicoanálisis, cuyo abordaje puede resultar revelador. Un caso especialmente emblemático, tanto por su cercanía con el fundador como por el tono lúgubre y siniestro que acompaño a su figura y su desenlace, es el de Viktor Tausk, miembro distinguido de la Sociedad Psicológica de los Miércoles.

Nacido en 1879, de origen eslavo, Tausk ejerce la carrera de derecho e incursiona en la literatura, sin mayor fortuna, antes de tener un primer acercamiento al psicoanálisis en 1907, en medio de una profunda depresión, posterior a un juicio de divorcio y un internamiento por una enfermedad pulmonar. En 1908 es acogido por el propio Freud como parte de sus primeros discípulos, recibiendo apoyo económicamente para sus estudios de Medicina y Psiquiatría (Massotta, 1983)

En las minutas de las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Viena (1967), podemos ver que ya en abril de 1910, años antes de que se publique Duelo y Melancolía, Tausk planteaba que la pregunta acerca del suicidio contiene dos interrogantes relacionadas, pero sutilmente diferentes: la pregunta por el significado del suicidio y la pregunta por el mecanismo psíquico del suicido. Reflexionaba además sobre el papel de la culpa, y hacía referencia a experiencias cercanas, de colegas y compañeros de estudio que habían tenido intentos suicidas, y el papel protector que los docentes habían dejado de tener al desconocer al estudiante como un individuo deseante, inhibiendo el desarrollo de una relación transferencial. En retrospectiva, podemos preguntarnos si en estos planteamientos ya se iba gestando una fantasía de curación que invocaba la participación y reconocimiento de Freud como figura paterna.

Fue reclutado como psiquiatra del frente serbio durante la Primera Guerra Mundial, y a su retorno, publicó diversos trabajos psicoanalíticos, entre los que se destacó el texto “Acerca de la génesis del aparato de influir en la esquizofrenia”, a partir de sus experiencias con la psicosis posguerra, publicado justo antes de su suicidio en 1919. Otro título sugerente de su experiencia en la guerra, pero también de su desenlace futuro, fue “Una contribución a la psicología del desertor”, publicado en 1917. La impactante forma en que llevo a cabo su suicidio, disparándose mientras se encontraba colgado por una soga (una especie de doble suicidio simultáneo), así como las cartas de despedida que escribió en que describía su decisión como fruto de su mayor estado de lucidez, puede dar pie también a interpretaciones sugerentes sobre las dos preguntas que el anunciaba años atrás, acerca del significado de su suicidio y el mecanismo psíquico involucrado.

Pero una controversia mayor se generó a partir de la respuesta de las instituciones psicoanalíticas. Si bien Freud escribió un extenso y sentido elogio fúnebre, sus textos posteriores hacen escasa mención al impacto de este acontecimiento en el movimiento psicoanalítico y en su propia persona. Este episodio es también escasamente mencionado por sus primeros biógrafos, incluyendo la obra de Ernest Jones, designado como biógrafo oficial por Anna Freud. Mucho después, autores como Paul Roazen (1971) retoman la figura de Tausk y acusan a las instituciones psicoanalíticas de intentar silenciar y encubrir este episodio para no perjudicar la imagen del psicoanálisis como disciplina que aún se encontraba en proceso de posicionamiento en el mundo científico y académico. Pero en esta perspectiva, si bien hay un esfuerzo importante por señalar la omisión, se enfatiza el aspecto conspirador y polémico antes que un esfuerzo interpretativo que articule las diferentes respuestas del mundo psicoanalítico, ya sea como parte de enactments, evocaciones contratransferenciales, o el despliegue de mecanismos defensivos de negación o desmentida.

Cada vez que se presentan aspectos de ideación o riesgo suicida en el consultorio, no solo nos confronta de manera individual con los límites de la representación y la contención clínica, sino que también evoca una tarea pendiente del psicoanálisis consigo mismo: integrar, sin negación ni silenciamiento, los actos autoagresivos que han marcado la propia historia. La tarea de metabolizar lo indecible permanece inacabada, tanto en la práctica clínica como en la memoria institucional.

Referencias Bibliográficas

Dutheil, F. et.al (2019). Suicide among physicians and health-care workers: A systematic review and meta-analysis. PloS one, 14(12)

Massotta, O. (1983). Prologo. En: Victor Tausk: Trabajos Psicoanalíticos. Gedisa

Nunberg, H. (1967). Minutes of the Vienna Psychoanalytic Society. Volume II, 1908-1910. Vol. 2. New York: International Universities Press.

Roazen, P. (1971). Freud y sus discípulos. Madrid: Alianza Editorial

World Health Organization – WHO (2025). Suicide worldwide in 2021: global health estimates.

© CPPL 2023 Todos los derechos reservados

Desarrollado por AmikGroup